MÃOS AMARRADAS.

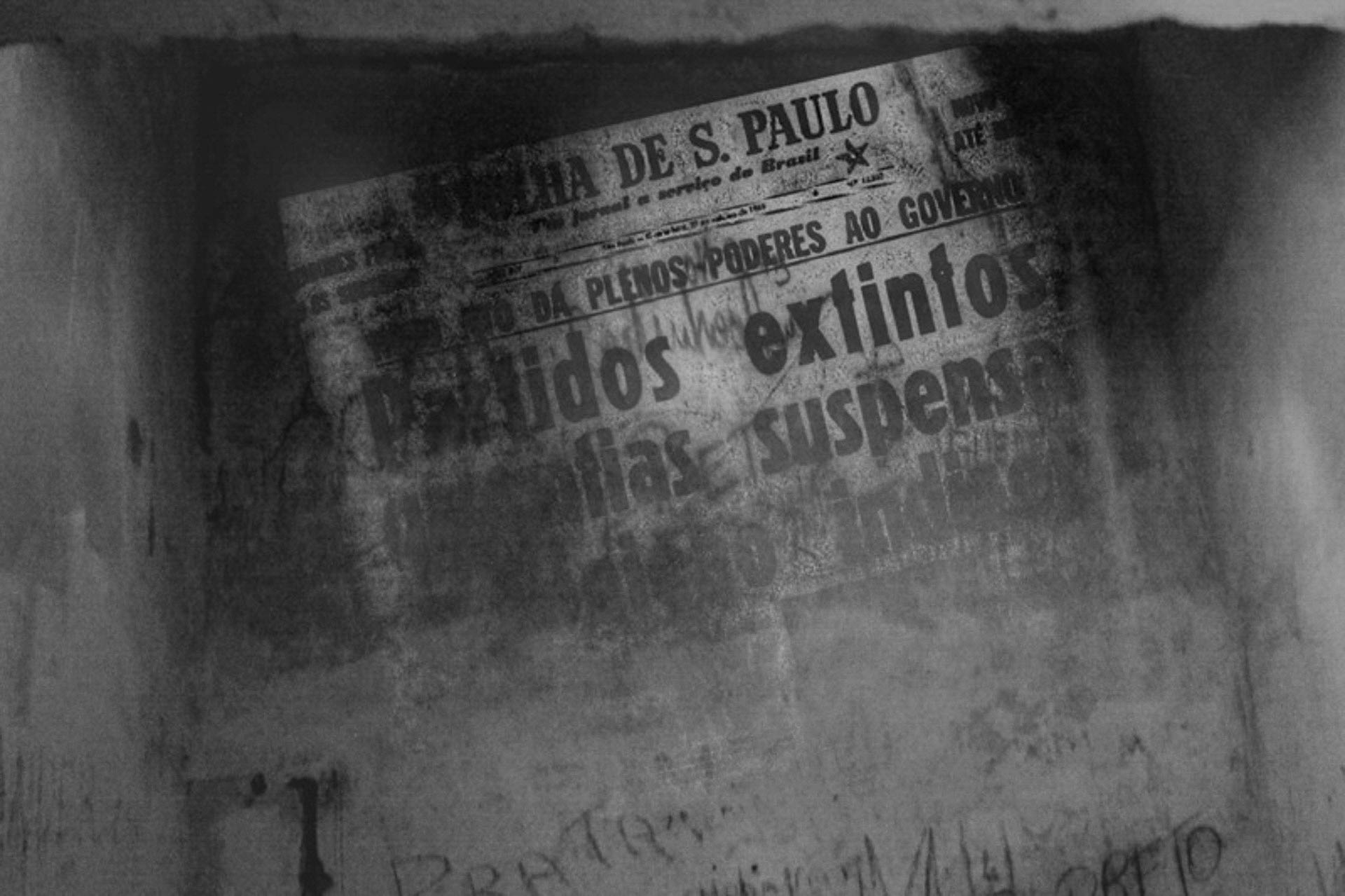

Ensaio: fotografias originais coloridas e dupla exposição em P&B com recortes de jornais da época aplicados nas paredes das celas – Ilha do Presídio, Porto Alegre

A Ilha do Presídio repousa no meio do Guaíba como um punhado de pedras brancas. De longe, parece apenas uma formação rochosa, quase natural — mas carrega, em seu interior, um silêncio pesado: ruínas de celas, paredes que guardam a memória do horror e da repressão. Ali, durante a ditadura militar, funcionou um dos presídios políticos mais simbólicos do sul do Brasil.

Neste ensaio, notícias, cordas e mãos amarradas ocupam o lugar da denúncia. A simbologia que atravessa as imagens não é mero artifício: é memória viva. As paredes grafitadas, os muros corroídos, a vegetação que insiste em crescer onde antes havia prisão — tudo isso revela que o tempo não apaga; ele intensifica. As marcas não desaparecem: se transformam em camadas, em musgo, em brechas por onde a história insiste em brotar.

Entre os muitos que passaram por ali, a morte de Manoel Raymundo Soares, sargento do Exército Brasileiro, tornou-se um símbolo incontornável da barbárie. Perseguido por apoiar o governo João Goulart, viveu na clandestinidade até ser preso pela Polícia do Exército em março de 1966, em Porto Alegre. Foi torturado no DOPS, depois levado para a Ilha do Presídio. Em 13 de agosto, voltou ao DOPS. Seguiram-se os espancamentos. Em 24 de agosto, seu corpo apareceu no Rio Jacuí, com as mãos amarradas para trás e sinais claros de tortura.

O episódio ficou conhecido como o “Caso das Mãos Amarradas” e rompeu o pacto de silêncio. Ganhou a imprensa, gerou comoção pública e pressionou a Assembleia Legislativa a abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Pela primeira vez, parte do que se fazia nas sombras começou a vir à luz.

Este trabalho em dupla exposição entrelaça imagens das ruínas da prisão com recortes de jornais da época. Mas é também um diálogo entre pedra e corda, entre o natural e o construído, entre o que ainda se vê e o que foi forçado a desaparecer.

Mãos amarradas.

De Raymundo, morto e lançado ao rio.

De tantos outros presos políticos, sem rosto e sem nome.

De uma sociedade que olhava, mas não via.

De uma mídia que calava.

De uma justiça que se omitia.

De instituições que lavaram as mãos enquanto o país sangrava.

Hoje, a ilha permanece. As pedras brancas, o silêncio, o vento cortando as ruínas. Mas a natureza ocupa, reivindica, grita. E o gesto das mãos amarradas, agora exposto, devolve ao presente aquilo que tentaram enterrar.

Este ensaio é sobre as marcas que insistem.

Sobre o que a história tenta esconder — e a imagem pode revelar. Sobre lembrar, para não repetir.