Em 2023, embarquei em uma jornada transformadora de 2500 km pela Floresta Amazônica brasileira, um dos ecossistemas mais pressionados do planeta.

Apesar da condição crítica em que a floresta se encontra, fui profundamente tocado pela esperança e pela resiliência das pessoas e projetos que conheci. Tornar-se um guardião da floresta não requer abandonar tudo e viver em autossuficiência; começa por reconhecer nossas limitações e dar voz àqueles que há muito tempo defendem sua terra ancestral.

Por meio deste trabalho editorial e documental fotográfico, optei por manter tudo cru e sem filtros. Meu objetivo é abrir janelas para este mundo, permitindo que você se imagine atrás da lente.

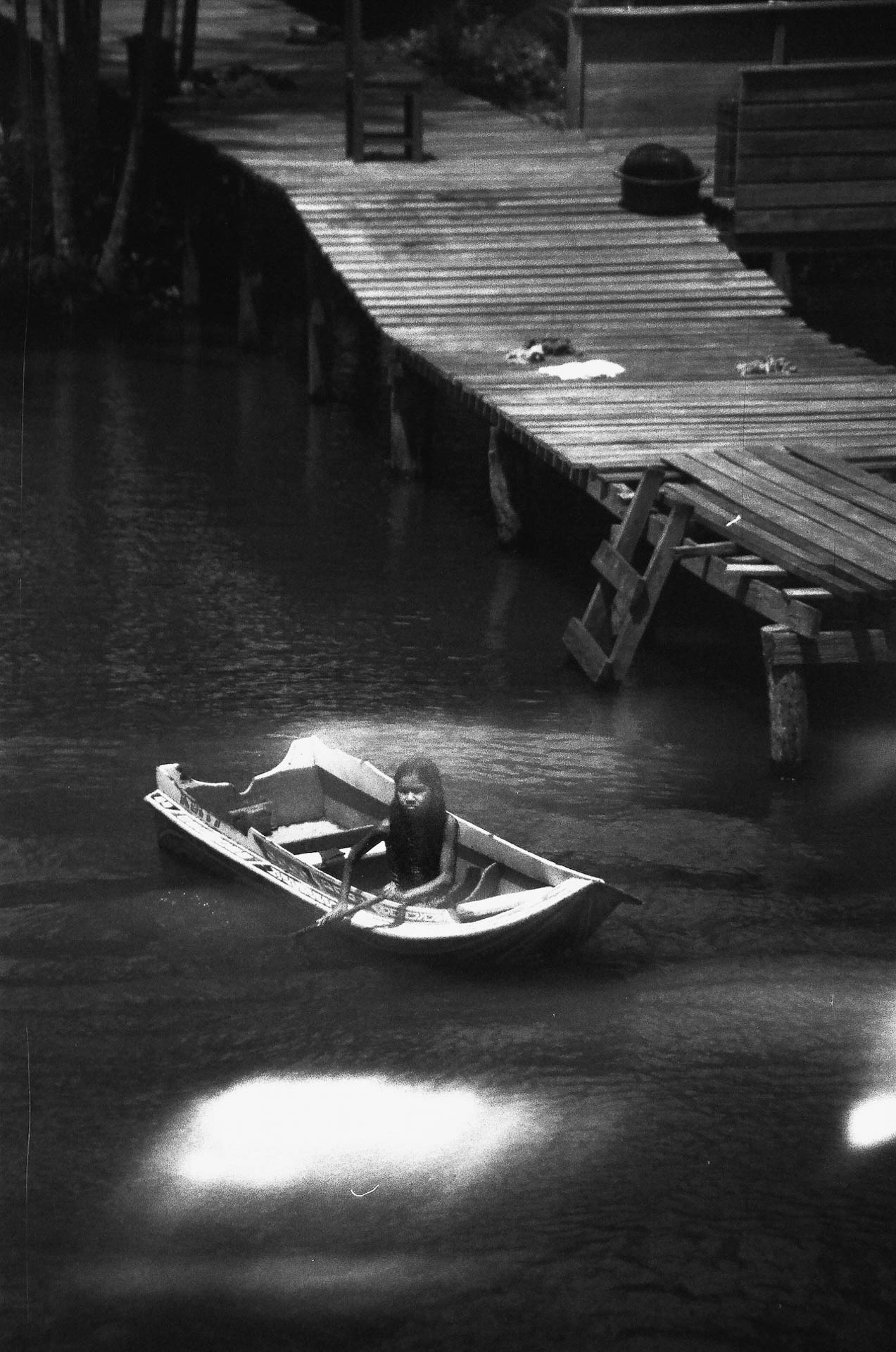

Durante meu primeiro trajeto de barco de Belém a Santarém, observei como essas comunidades interagem com os barcos de linha como o que eu estava. Famílias atracavam habilmente seus barcos ao lado da nossa embarcação em movimento, vendendo produtos caseiros como açaí e camarão seco, para a alegria dos viajantes. Crianças, cheias de alegria, remavam até o rastro do barco para brincar ou se aproximavam na esperança de receber um presente de algum passageiro que passava.

O Rio Amazonas, o maior do mundo em volume, contribui com um quinto de toda a descarga de água doce dos oceanos. No entanto, hoje está contaminado; a indústria de mineração introduziu metais pesados em suas águas, resultando em uma contaminação generalizada. Em algumas regiões, até 40% dos peixes agora apresentam mercúrio, afetando todos os seres vivos que os consomem.

Antes central na dieta amazônica, compondo mais de 92% da nutrição semanal, os peixes estão sendo substituídos por alternativas mais seguras. Predadores sofrem com insuficiência renal e hepática. As margens, o solo e a vegetação estão se tornando degradados.

Além disso, a seca de 2023 foi a pior em séculos. As pessoas ficaram sem transporte, saneamento, alimentos e água. Yara, a deusa das águas, tornou-se central nas orações de muitos.

Embora os níveis das águas tenham retornado ao normal, a ameaça persiste. Com o aquecimento global causando temperaturas e padrões climáticos cada vez mais extremos, quem pode prever o que a seca do próximo ano trará?

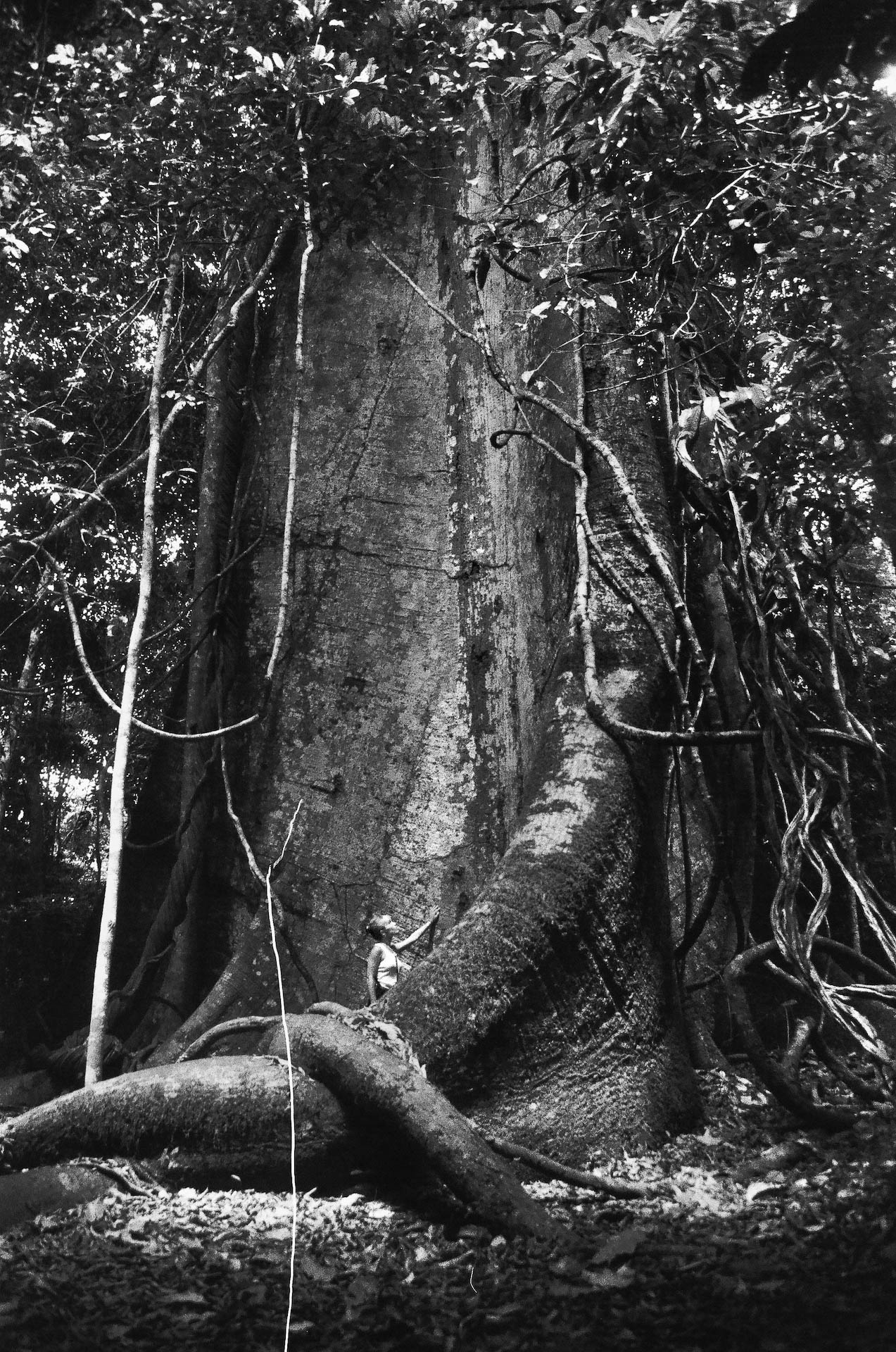

Quando se fala da Amazônia, a conversa costuma girar em torno de sua biodiversidade e da urgência de protegê-la. Somos bombardeados com fatos: Você sabia que 10% das espécies conhecidas no mundo vivem aqui? Ou que, desde 1988, cerca de 20% da floresta original foi destruída para dar lugar à agricultura, à mineração e à extração de madeira? Some-se a isso os incêndios e a exploração de recursos, e mais da metade da Amazônia já sentiu o impacto humano.

Esses fatos são alarmantes e importantes. Eles cumprem o papel de nos alertar sobre a crise que enfrentamos, mas também distorcem o prisma pelo qual deveríamos encarar a Amazônia. Muitas vezes nos fixamos tanto nas árvores e na vida selvagem que esquecemos a verdadeira chave para a sua preservação: os 30 milhões de pessoas que pertencem a este bioma.

Desde a promulgação da Constituição brasileira em 1988 e a criação de institutos nacionais de pesquisa, a ciência tem ocupado um papel central na luta ecológica na Amazônia. Eles são fundamentais para compreender a Amazônia, um dos ecossistemas mais misteriosos e menos estudados do planeta. Abrangendo nove países e ocupando uma área equivalente a duas vezes o tamanho da Índia, a Amazônia continua em grande parte inexplorada. Por exemplo, apenas entre 2014 e 2015, quase 240 novas espécies foram documentadas.

Institutos estão estabelecendo sua presença na Amazônia por meio de bases de pesquisa flutuantes, permitindo que se adaptem às oscilações do nível da água e contornem problemas relacionados à propriedade da terra.

Grande parte desse progresso só foi possível graças à estreita colaboração com os povos originários, cujo conhecimento e percepção são inestimáveis. Soluções sustentáveis para os complexos desafios da região só podem ser alcançadas investindo em pesquisa científica, entendendo as necessidades da população local e criando políticas que abordem as intrincadas dimensões ecológicas e socioeconômicas da Amazônia.

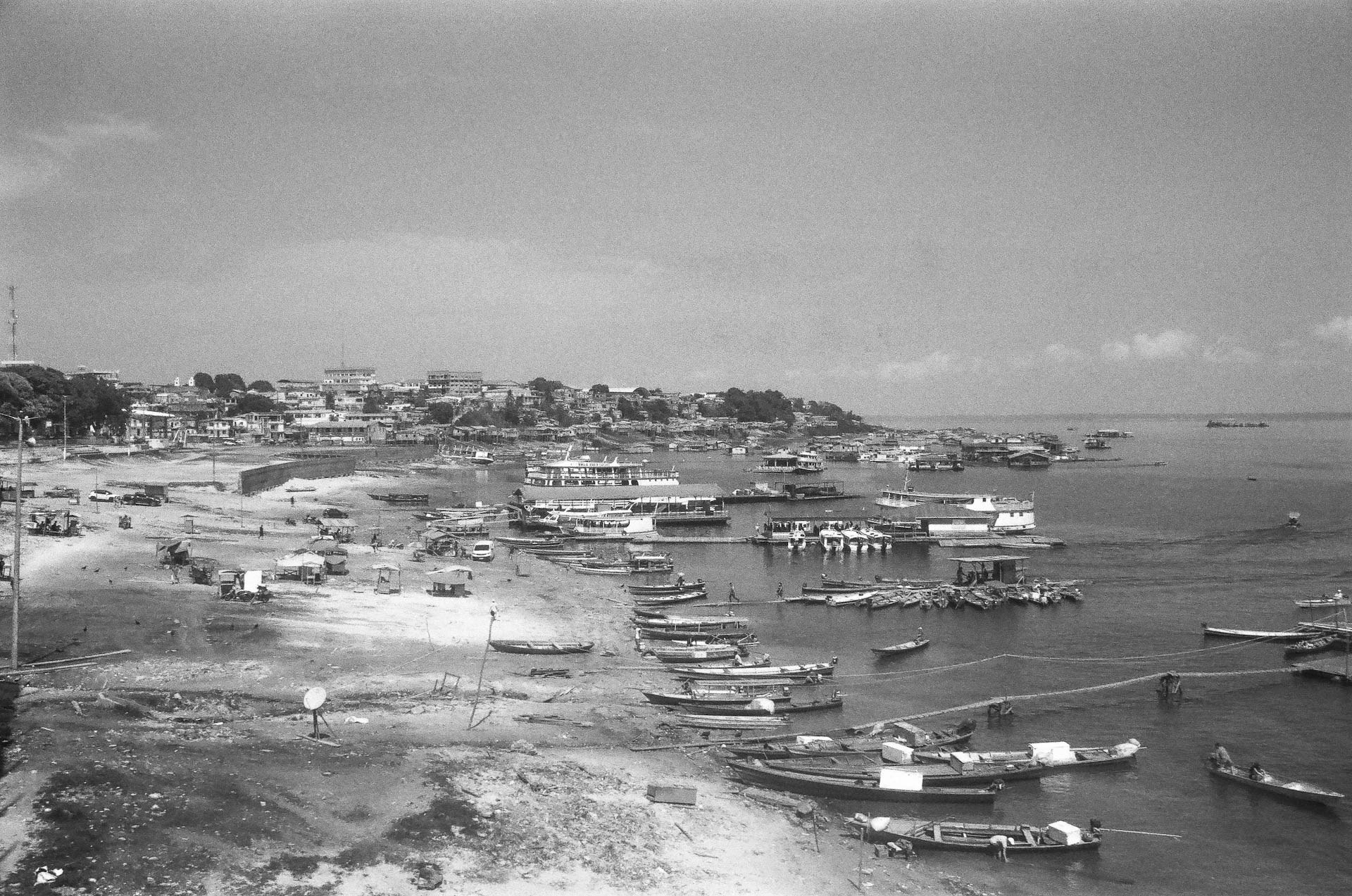

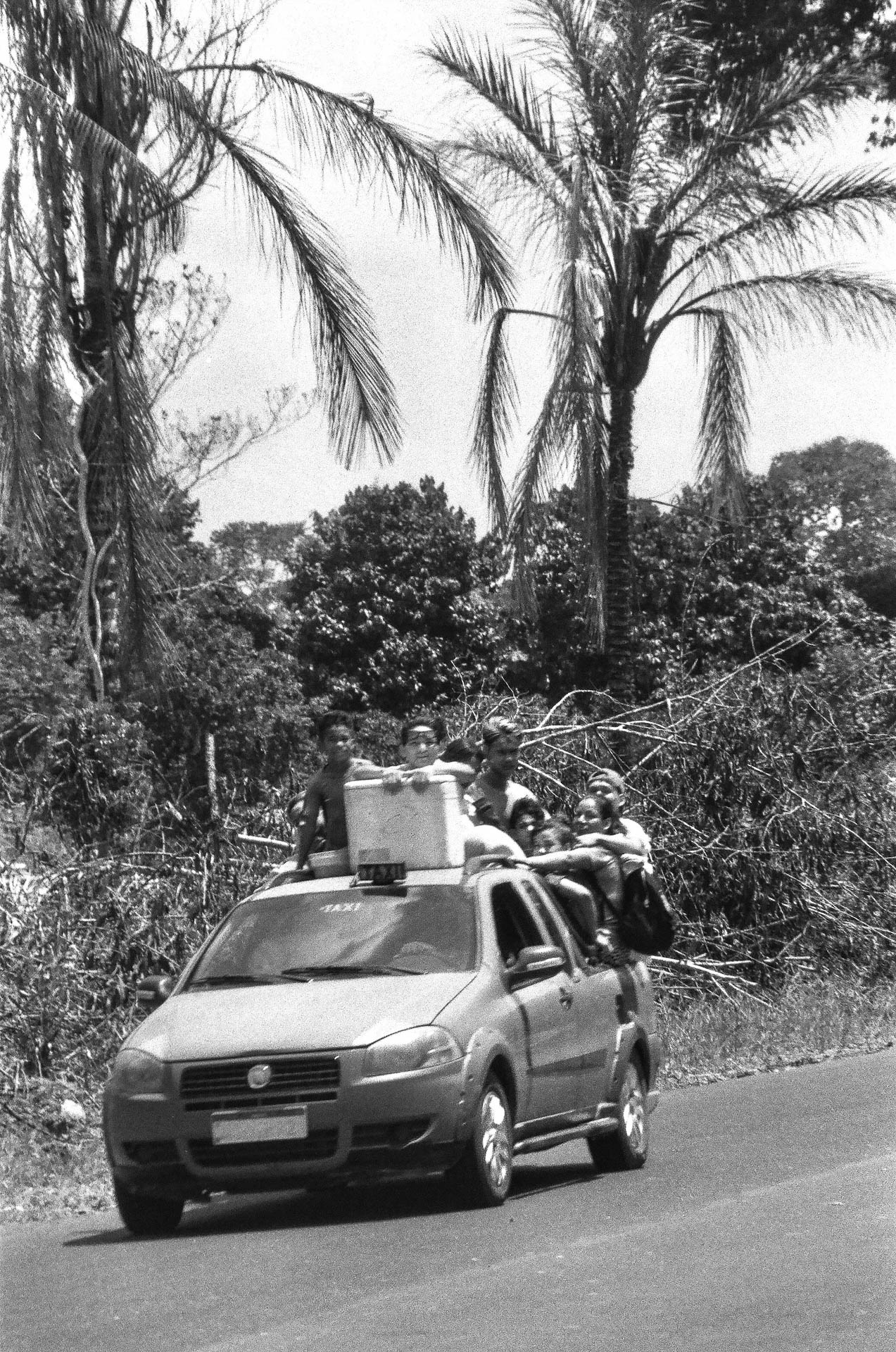

Devido à floresta densa e ao desenvolvimento assimétrico do Brasil, com a maior parte do orçamento nacional concentrada no sul, a região amazônica sofre com significativa falta de infraestrutura, especialmente em áreas remotas. As opções de transporte são extremamente limitadas, dificultando a logística e tornando tudo consideravelmente mais caro. Essa escassez de infraestrutura e altos custos torna muito difícil construir e manter projetos nesses locais afastados. Como consequência, as cidades abrigam cerca de 70% da população da região, detendo o verdadeiro poder de influenciar a política e liderar a transformação ecológica urgente de que a Amazônia precisa.

Por muito tempo, a Amazônia foi vista como um vasto espaço vazio, um obstáculo ao desenvolvimento. Para os garimpeiros de fortuna, identificar-se como amazônida significa compartilhar espaço com macacos, árvores e, pior ainda em sua percepção, comunidades indígenas.

Muitos residentes têm dificuldade em assumir com orgulho sua conexão com o bioma florestal. Pode parecer contraproducente, mas uma parte fundamental do trabalho de proteção do bioma amazônico precisa ocorrer em suas cidades.

Para que a Amazônia seja preservada, suas cidades devem abraçar seu papel. As pessoas que ali vivem são fundamentais nessa luta, e seu envolvimento será crucial para garantir o futuro desse ecossistema vital. Mas essa lacuna de identidade não é apenas uma questão de filiação pessoal; reflete uma discrepância ideológica mais profunda na forma como a Amazônia é percebida e concebida.

Quase um século, a estratégia de desenvolvimento amazônico foi direta: explorar a floresta como um recurso para impulsionar o crescimento do país e sua segunda revolução industrial. Em 1967, a Zona Franca de Manaus foi criada, rapidamente ganhando destaque e hoje respondendo por 80% do PIB do estado do Amazonas. Ela se tornou o terceiro maior polo industrial do Brasil, graças a um sistema de incentivos atraentes e isenções fiscais.

Existe uma oposição ideológica e identitária que dividiu a floresta em dois: de um lado, os ativistas; do outro, garimpeiros, madeireiros e agricultores. Hoje, essa oposição se transformou em guerra. Com pouquíssimos meios para controlar essa vasta floresta, muitos trabalhadores invadem regiões ilegalmente para explorá-las. Em resposta, os amazônidas se erguem e resistem, muitas vezes enfrentando armas de fogo.

Seria simples apontar o dedo para o governo brasileiro e lançar sobre ele toda a culpa pelas feridas da Amazônia. Também seria confortável transformar os trabalhadores da indústria em vilões, usando a demagogia como atalho para a indignação. Mas a verdade é mais densa, mais sinuosa.

O Brasil, em sua busca por um lugar entre as potências globais, há muito tempo trilha os passos de um modelo de desenvolvimento moldado pelo Ocidente — um caminho que insiste em classificá-lo como “subdesenvolvido”, mesmo quando sangra para crescer.

Talvez estejamos tão imersos nesse parasitismo que passamos a acreditar que só há futuro se for comprado à imagem do sonho americano.

Não podemos esquecer que a mineração, a exploração florestal e a agricultura são quase totalmente impulsionadas por mercados externos (Europa, EUA, China). Precisamos repensar as forças mais amplas que movem essa exploração e talvez nos afastar da pressão global de proteger aquilo que o mundo chama de “os pulmões da Terra”.

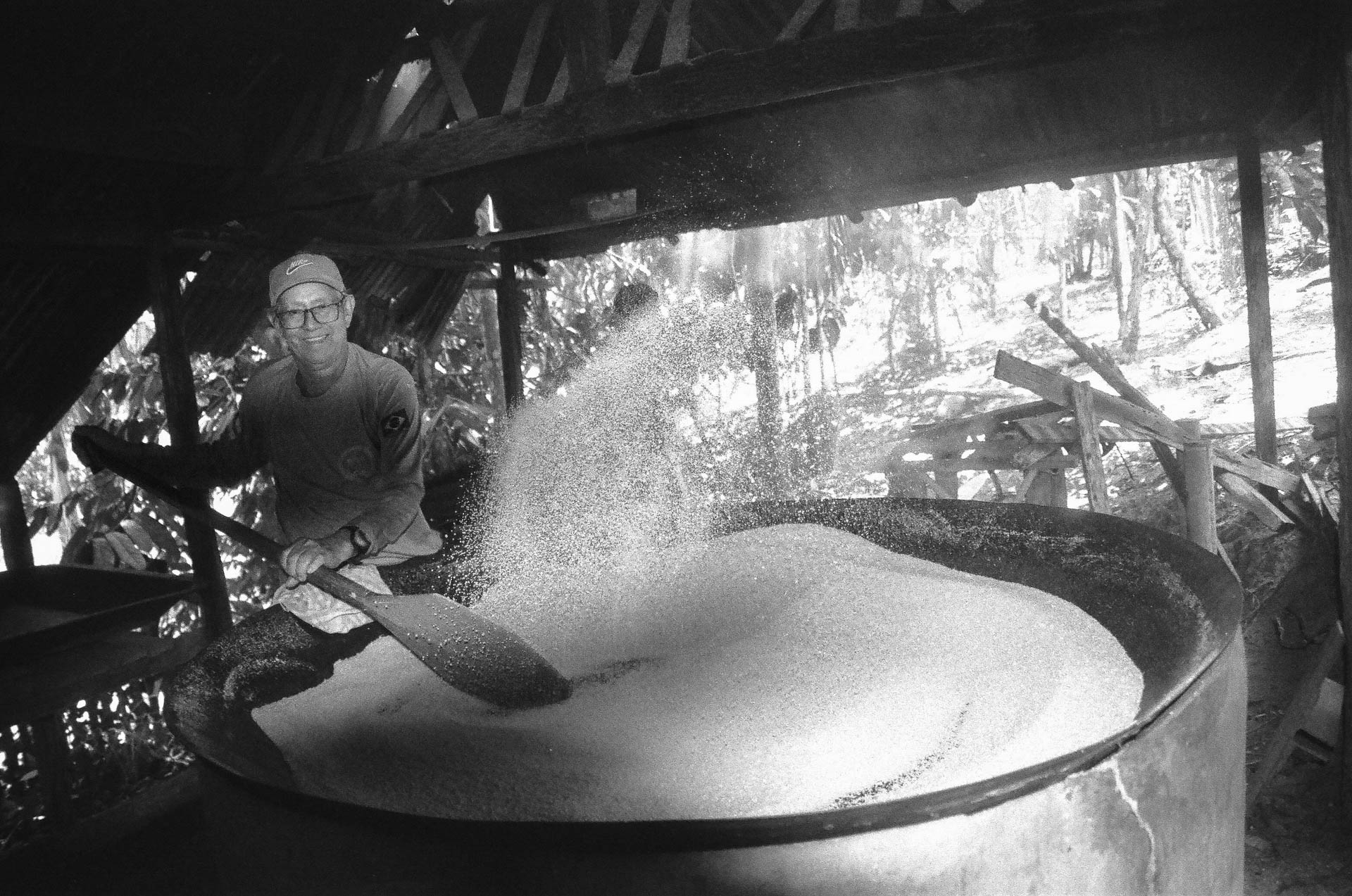

Na Amazônia, a farinha de mandioca é mais que alimento — é sustento, é raiz. Presente em toda refeição, ela nasce de um ritual ancestral: secar, triturar, torrar. Mas por trás desse gesto cotidiano, há um esforço árduo que a floresta esconde. Sem ferramentas, sem apoio, os agricultores lutam com as mãos contra a terra. E para seguir plantando, recorrem ao fogo, não por escolha, mas por urgência. A queimada vira resposta ao abandono, não à tradição.

Assim, a sobrevivência queima junto com a mata, dia após dia. Não é o povo que destrói, é o sistema que deixa arder.