A história deste trabalho começa no pé da Serra da Canastra, em Capitólio (Minas Gerais), na déc. de 50 do século passado, com uma “grande obra de engenharia”: a Represa e Usina Hidrelétrica de Furnas. A tal “grande obra de engenharia” amputou um braço do Rio Grande, o rio Piumhi, e o implantou no Rio São Francisco. Esse manejo antecedeu a inundação de dezenas de cidades da região, além expropriar, sem nenhuma explicação ou anuência da população local, cerca de 100 mil famílias. A obra de engenharia custou caro não só aos cofres públicos, mas à vida local: a morte dos habitantes e dos animais silvestres, as perdas materiais e imateriais, doenças psicológicas em massa como pânico, depressão e demais traumas, causados pela urgência do deslocamento súbito dos habitantes para parte da cidade de Capitólio, onde a água lamacenta da represa, que subia rapidamente, enfim encontrou barreiras geográficas no local.

Sobre esta cicatriz nasceu minha família, que hoje vive em Capitólio. Uma família muito tradicional da região. Entre meus ancestrais, personagens muito importantes para o período de resiliência desse passado brumoso, como padres, prefeitos, radialistas e demais atores políticos e sociais que se mobilizaram na adaptação de um braço recém-implantado e na reconstrução da vida local.

Quando eu nasci, nos anos 90 (a menos de 300 km dali), a vida já estava em completo auge de resiliência. A terra cheirava a fertilidade e nenhuma semente caía equivocadamente. Não havia um ano que eu passava longe dessas águas. Lembro de brincar de pescar os peixes com a mão, que transpassavam minhas pernas em cardumes a brincar comigo. Minha infância foi regada à rica biodiversidade do Cerrado. Antes do meu primeiro setênio de vida avistei animais silvestres raros e resgatei outros tantos.

Ao completar 19, vi a crise se reaproximar da região. Literalmente, o Paraíso Perdido foi encontrado pela mídia e por um turismo exploratório. A vida começou a desaparecer diante dos meus olhos. Os peixes, as aves, os lobos-guarás, os tamanduás, tatus e outros personagens da minha infância deram lugar a latinhas, sacolas e garrafas boiando, som alto e taxas abusivas para os próprios habitantes.

Meus olhos só voltaram a encontrar deleite nesta região 10 anos mais tarde, em 2020. Em plena pandemia, minha mãe e minhas tias se reapropriaram de terras esquecidas pela família: a Fazenda Santa Estrela. A fazenda, no pé da Serra da Canastra, abraça um projeto de agrofloresta em uma área de 10 mil hectares, a fim de reverter a área de pasto e monocultura em vida ativa e diversa. Para além da agrofloresta, que cresce com uma força colossal, minha mãe e minhas tias resgatam culturas tradicionais esquecidas, como o bordado e a dança Catira/Cateretê, uma dança regional e popular do folclore brasileiro.

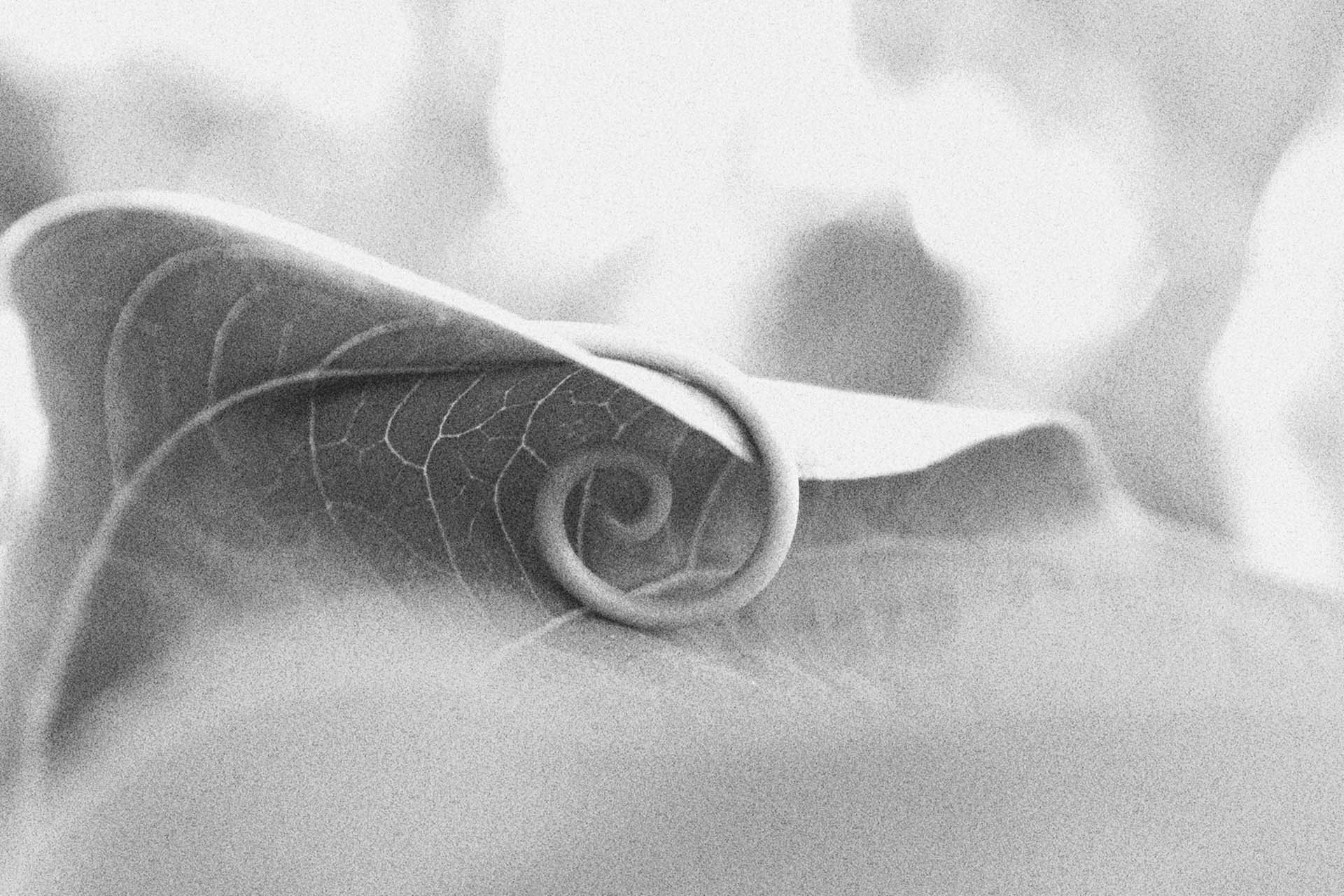

Há 03 anos resgatei meu olhar carinhoso pela região. Percebi que, à medida em que a agrofloresta cresce, a vida biodiversa se aproxima curiosa na nossa presença. Voltei avistar os pássaros, os lobos-guarás, os tamanduás, as cobras, etc. Mas também reencontrei amor no silêncio, numa folha que nasce devagar, ou numa luz oblíqua que incide no lombo de uma égua. Por isso, quando estou lá mal consigo tirar a câmera do pescoço, curiosa documentando vida que se reaproxima diante dos meus olhos.

As imagens constroem recortes da região. Recortes do ciclo de vida-morte-vida que fazem parte da biodiversidade e da cultura local. Fotografias feitas nas zonas rurais e urbanas do pé da Serra da Canastra. O trabalho está pautado no território como espaço físico não estritamente geográfico, mas diverso em cultura, história, ancestralidade e resiliências entre vida e morte.

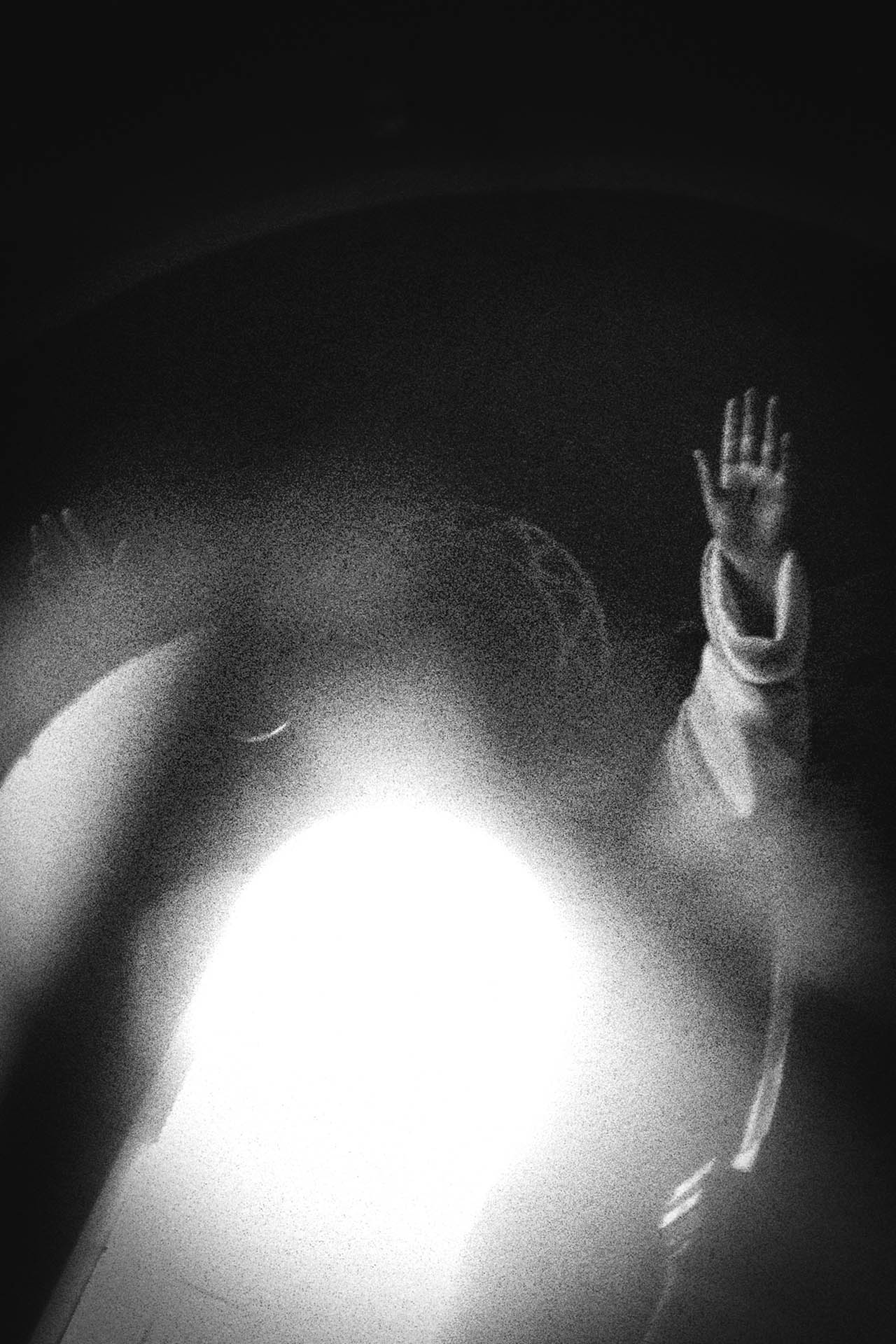

A vivência de quatro mulheres, rodeada pelas águas e zelando por vidas me toca profundamente como mulher. Pela delicadeza do cenário que as abraçam cotidianamente. Uma documentação poética e cheia de gritos silenciosos. Mas a poesia cabe aos olhos de quem acompanha com a câmera enquanto “olho mágico”. No cotidiano, trabalhar a terra é um esforço titânico e sísifo. Arar, fertilizar, acreditar, semear, regar, podar, colher e replantar diariamente, respeitando as Lua, as chuvas e o Sol. Aceitando o tempo das coisas e aprendendo a se desapegar de um trabalho árduo, com a chegada de uma seca ou de uma geada inesperada. Observando, aprendo a recomeçar sempre que for possível, respeitando o tempo e o espaço.

As fotografias analógicas e digitais foram feitas entre 2021 a 2024 e, seguem sendo feitas na intenção de desaguar as questões do território atual e da vida plantada nele por mãos ancestrais.